![]()

Oleh: Ipung

Garut, Medialibas.com — Air bersih bukan sekadar kebutuhan biologis, tetapi hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2010 secara resmi mengakui bahwa akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak adalah hak asasi manusia. Di Indonesia, pengakuan ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mewajibkan negara menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan, adil, dan tidak diskriminatif.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ironi. Di tengah meningkatnya geliat pariwisata di Kabupaten Garut — terutama kawasan Cipanas, Samarang, dan Leles — air bersih justru menjadi komoditas langka bagi sebagian warga. Fenomena ini menguak paradoks klasik: hak rakyat atas air bersih semakin tergerus oleh dorongan ekonomi dan kepentingan investasi wisata.

Ketimpangan Antara Wisata dan Kebutuhan Dasar

Pembangunan wisata di Garut memang tampak menjanjikan dari sisi ekonomi. Daerah seperti Cipanas Tarogong Kaler, SKY-G Funtainment di Leles, hingga Situ Cibangbang di Bayongbong menjadi magnet baru wisatawan lokal maupun luar daerah. Pemerintah daerah menyebut pariwisata sebagai sektor unggulan yang mendorong PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, ada harga sosial dan ekologis yang tidak kecil. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh warga dan pemerhati lingkungan, rata-rata satu kawasan wisata air menggunakan 200–400 meter kubik air per hari — setara dengan kebutuhan air 2.000 rumah tangga jika dihitung berdasarkan standar WHO (150 liter per orang per hari).

Artinya, satu kawasan wisata besar dalam sehari bisa menyerap air setara dengan kebutuhan 6.000–8.000 jiwa penduduk.

Jika dikalkulasikan secara matematis, dalam sebulan, satu tempat wisata air mengonsumsi sekitar 12.000 meter kubik air, atau 12 juta liter air. Angka ini jauh melebihi kebutuhan air bersih untuk satu desa kecil dengan 400 KK.

Ironisnya, di sekitar kawasan wisata Cipanas, warga Kampung Pananjung dan Sukarame mulai mengeluhkan berkurangnya debit air di sumur-sumur warga. Air yang dulu bisa dipompa 3–4 meter dari permukaan tanah, kini harus disedot lebih dalam hingga 12 meter. Ini pertanda bahwa air tanah mengalami penurunan signifikan akibat eksploitasi intensif di zona wisata.

Kalkulus Ekonomi Air: Ketika Rakyat Menjadi Pihak yang “Membayar Kekeringan”

Secara kalkulus sederhana, jika perusahaan wisata membayar retribusi penggunaan air sebesar Rp1.500 per meter kubik, maka untuk 12.000 m³ air per bulan, mereka hanya mengeluarkan Rp18 juta per bulan.

Namun, dampak ekologis dan sosial yang ditanggung masyarakat jauh lebih mahal:

- Biaya pengeboran sumur baru warga bisa mencapai Rp5–8 juta per rumah.

- Biaya pembelian air tangki saat musim kemarau rata-rata Rp150.000 per 1.000 liter.

- Rata-rata rumah tangga harus membeli air tambahan hingga 10.000 liter per bulan, alias Rp1,5 juta — beban berat bagi warga dengan penghasilan di bawah Rp2 juta.

Dengan kata lain, keuntungan ekonomi dari sektor wisata sebagian besar ditarik dari kerugian ekologis rakyat. Inilah bentuk ketimpangan yang tidak kasat mata: air berubah menjadi angka keuntungan bagi investor, dan menjadi pengeluaran tambahan bagi rakyat miskin.

Landasan Hukum: Air untuk Rakyat, Bukan Komoditas

Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 secara tegas menyebutkan:

“Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat atas air merupakan prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya air.”

Sementara pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa kegiatan usaha atau pemanfaatan air oleh badan usaha hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.

Dengan demikian, penggunaan air untuk wisata atau industri bukan prioritas utama, melainkan hak sekunder yang harus tunduk pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Namun, di Garut, implementasi pasal tersebut kerap terbalik: izin penggunaan air untuk hotel dan wisata muncul lebih cepat daripada upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat sekitar.

“Ini bentuk pelanggaran moral sekaligus administratif,” ujar Marwan Saepul, aktivis lingkungan dari Garut Hijau Foundation. “Air itu bukan milik segelintir pengusaha, melainkan anugerah alam yang dikelola untuk kemaslahatan bersama. Ketika air dijadikan komoditas wisata, rakyatlah yang menanggung kekeringan.”

Krisis yang Mengintai: Ketika Sumber Air Menjadi Alat Dagang

Berdasarkan data Bappeda Garut tahun 2024, sekitar 40% wilayah Garut selatan dan tengah mengalami penurunan debit air tanah hingga 30% dibanding lima tahun lalu. Kawasan yang paling terdampak adalah Tarogong Kaler, Samarang, Bayongbong, dan Leles — empat wilayah yang bersinggungan langsung dengan kawasan wisata dan hotel.

Jika tren ini terus berlanjut, Garut berpotensi mengalami defisit air bersih sebesar 8 juta meter kubik per tahun pada 2030. Artinya, ketersediaan air bersih untuk masyarakat bisa berkurang hingga 25% dibandingkan saat ini.

Krisis air bukan hanya ancaman fisik, tapi juga ancaman sosial. Ketika air menjadi rebutan antara rakyat dan pelaku ekonomi, konflik horizontal mudah meletup — dari perebutan sumber air antar desa, hingga kriminalisasi warga yang mencoba mempertahankan mata airnya dari aliran pipa perusahaan.

Seruan untuk Keadilan Air

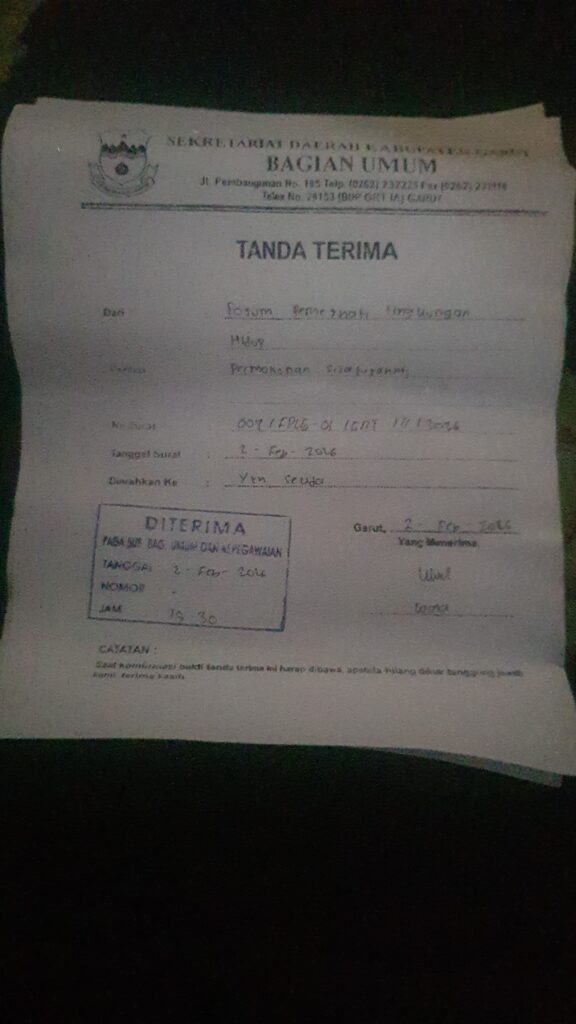

Masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis lingkungan kini menyerukan agar pemerintah daerah meninjau ulang izin eksploitasi air untuk sektor wisata dan industri. Selain itu, dibutuhkan mekanisme audit ekologis berbasis kalkulasi kuantitatif — bukan sekadar administratif — agar dapat menghitung “biaya air rakyat” secara nyata.

Air seharusnya tidak dikalkulasikan hanya dengan angka rupiah dalam neraca ekonomi daerah, tetapi juga dengan nilai kehidupan dan keberlanjutan ekosistem.

Sebab, ketika air mengering dari tanah rakyat, yang sebenarnya hilang bukan hanya sumber kehidupan — melainkan juga nurani kebijakan.

Apakah Anda ingin saya tambahkan grafik perbandingan konsumsi air antara wisata dan kebutuhan warga (misalnya per desa atau per jenis fasilitas) untuk memperkuat data kalkulusnya?